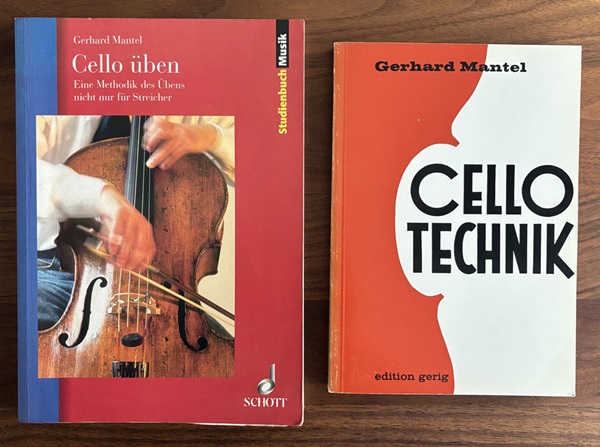

チェロの教則本、練習曲についてというページにて、オーソドックスに使用されているチェロの練習曲をご紹介しつつ、ゲルハルト マンテル氏の二冊の名著の日本語訳が出版されて欲しいと書いていました。

それがこの度、チェロ愛好家の方がこのマンテル先生の2冊の名著をご自身の為に私的に翻訳なさったとの事!

そして、この愛好家の方から連絡を頂戴し、その方の御好意で私も日本語訳を手にする事が出来ました!!

幸運にも私もレッスンを受けた事が有るマンテル先生について、少しご紹介すると・・・

ドイツの名チェリストにして名伯楽(フランクフルト音大で長年教鞭を執られていました)で、実は!私の恩師、シュバブ先生と同門になります。

マンテル先生、シュバブ先生共にアイヒホルンという先生の生徒になります。

そして、このアイヒホルン先生が大変な名教師だったそうなのです。

私自身、シュバブ先生のレッスンでは『アイヒホルンが・・・』といった感じで、1回のレッスンで一度はアイヒホルンの名前を聞いていた様に思います。

そして、マンテル先生の著書は、このアイヒホルンメソードを基に書かれた名著なのです。

余談ですが、マンテル先生は旧西ドイツの名伯楽で、シュバブ先生は旧東ドイツの文字通り!ナンバーワンの先生だったのですが、シュバブ先生は時々、『自分は東のマンテルだ』と笑って自己紹介なさっている事が有りました。

そしてマンテル先生の名著は私も勿論!原書で所有していました。

ただ・・・非常に難しい内容なんです。

因みに、ドイツ人の友人が言っていたのですが、『これはドイツ人のオレたちが読んでも難しい。』と話していました。

また、マンテル先生ご自身も『アイヒホルンのメソードは難しい』と苦笑なさってました。

今回、愛好家の方の御好意で日本語訳を手にする事が出来、『これでスラスラ読める!』と思ったのですが、序盤でくじけそうになる程に難しい内容だったのですが・・・

一つ!長年の疑問がほぼ解決した部分が有ったので、翻訳なさった方への感謝の気持ちを込め、その部分をご紹介したく思います。

チェロの左手の形

私のホームページにくる問い合わせで一番多いのが『チェロの奏法に関する質問』

そして、この質問の中で圧倒的に多いのが『右手を柔らかくする方法を教えてくれ』と『ビブラートのかけ方を教えてくれ』になります。

いずれも文章でお伝えする事は不可能なんで、返答に困ってしまうのですが・・・

そして、少なからず有る質問の一つが、『左手の形、斜めに押さえるというのは、どの様な事なのでしょうか?』という質問になります。

弦を斜めに押さえる

私は左手の各指が弦に対して直角では無く、斜めに押さえています。

私はその様に習いました。

この事に関しては、チェロを弾く時の左手の形~その2~にも記載しています。

この斜めに押さえるやり方なのですが、一番最初に教えてくださったのは毛利先生でした。

かなり昔の事なので、記憶があやふやなのですが・・・

私の記憶が確かならば!『2と3の指が均等に並ぶ為に、指を寝かせて弦を押さえる様に、斜めに押さえる様に』と習った様に記憶しています。

ただ、そんなに厳しく注意された記憶も…無いかなぁ…

この間、私が桐朋の研究生時代に堤先生のレッスンを受けた際、重音で上手くビブラートがかけられずにいた私に堤先生が『指をもう少し寝かせて弦を押さえてごらん』と仰り、指を斜めにしてビブラートをかけた所、瞬間的に鮮やかなビブラートがかかり、私自身が驚いた事を覚えています。

しかし、何といっても私に弦を斜めに押さえる左手を叩き込んでくれたのはシュバブ先生でした。

シュバブ先生はご自身で考えたストレッチの様な練習で、まずは左手を傾けて弦を押さえる事を徹底させられました。

余談ですが、後にシュテファン フォーク先生(現ベルリン・ハンスアイスラー音大教授)の近くでシュバブ先生のこの指慣らしを弾いたら、『お!懐かしい!オレもその練習をやらされたよ!』と笑ってらした事が有りました。

閑話休題、この弦を斜めにおさえるやり方なのですが・・・

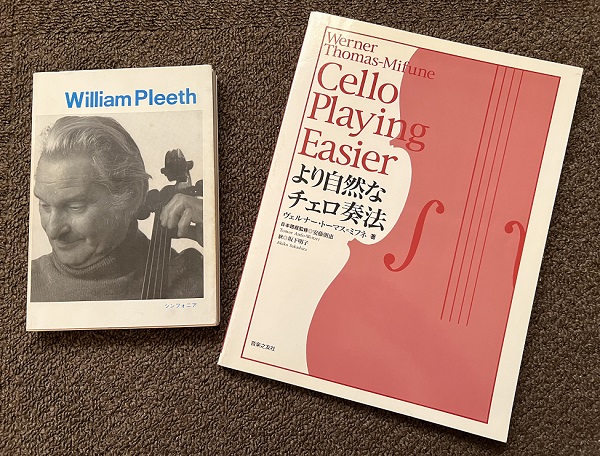

チェロの左手の形に書きましたが、左手を傾け、弦を斜めに押さえた方が良いという事に関しては、ウィリアム プリース先生の名著『チェロを語る』の中に明記されています。

で!

この斜めに抑えるやり方について、質問を受けるウチに、ふと思ったのです。

『弦を斜めに押さえるやり方はいつの時代からなのだろう・・・?』と・・・。

モーリス アイセンバーグ著『現代チェロ奏法』

上の写真は、カザルスとほぼ同時代のチェリストで、カザルスの弟子でもあったモーリス アイセンバーグ氏の名著『現代チェロ奏法』になります。

そしてなんと!

驚いた事に、このカザルスと同時代のチェリストの書いた本に、斜めに押さえるやり方が既に書かれていたのです!!

個人的に、『斜めに押さえるやり方は戦後、冷戦時代中なのかなぁ・・・』と思っていた私は、そんな昔から斜めに押さえていたんだ・・・とかなりの衝撃でした。

ただし!

アイセンバーグ氏の著書には弦に対して直角に押さえるやり方と、斜めに押さえるやり方の2種類が併記されています。

その後、前述のプリース先生の本では弦に対して斜めに押さえる事のみが推奨されています。

この事から、『もしかすると・・・左手を斜めに傾けて押さえるというのは、カザルスの改革の一つなのでは・・・』と思っていたのですが、今回、マンテル先生の本を読み、やはり!おそらくそうなのだろう、と思いました。

カザルスのチェロ奏法の改革

カザルスのチェロ奏法の改革と言えば!

何と言っても右手、脇を開けて、右肘を高くする事が上げられます。

カザルスより前は、脇に本を挟んで、その本を落とさない様に練習していたとの事。

この練習に疑問を持ったカザルスが、脇を開き、そして肘を高くして演奏する様になり、そして『カザルスより前の奏法』といった言葉が生まれる大改革を行った事は皆さんもよく御存知、改めて解説する必要が無い事と思います。

このカザルスの改革の中に、もしかしたら左手も有ったのでは・・・と個人的に思っていたのですが、マンテル先生の本にその旨の記述が有りました。

そして、このマンテル先生の解説による弦を斜めに押さえるメリットは、私は完全に見逃していた事になります。

前述の通り、私は左手の中指と薬指がくっつき易い弊害を除く為に、弦を斜めに押さえるやり方が確立したのだと思っていました。

ですが、マンテル先生の本を読むと、違う側面から生まれたやり方だった様です。

この辺の事は、著作権の事も有るので、あまり大っぴらに書くのが憚れるのですが、やはり弦に対して斜めに押さえるやり方はカザルスの改革の中の一つなのでしょう。

その後、変わった事も?

マンテル先生の『チェロの技法』が書かれたのは、1972年になります。

ちなみに、私が生まれる前ですw

本の内容の中には、その後、見直された事も有りました。

その一つを挙げると、『左手の肘が下がっているのは芳しくない』

これに関しては、そんな事はないというか、例えばシュバブ先生は『指でビブラートをかける際は腕の力を抜け!』とご指導なさっており、指でビブラートをかける際には肘はぶら下がっている感じになります。

実際、私自身がマンテル先生のレッスンでこの様にビブラートをかけた場面が有った筈ですが、左手がぶら下がっている感じになっても特に注意はされませんでした。

いずれにせよ、マンテル先生の名著を日本語で読める様になり、感謝感激、お礼の気持ちで一杯です。

今回は、翻訳文を提供して下さった愛好家の方への感謝の気持ちを込め、マンテル先生の本で一番最初に気が付いたというか、自分が謎に思っていた部分を取り上げて書いてみました。

今後も新たな発見が有るだろうと思うと、読み進めるのが本当に楽しみです。

マンテル先生の著書

余談ですが、マンテル先生の著書はまだまだ有ります(笑)

直ぐに本棚から取り出せたのが上の2冊だったのですが、まだ他にも有った筈・・・w

トップページに戻る↓↓